“三农”工作是国之大者。新中国成立七十五年来,在历届市委、市政府的坚强领导下,安康人民秉持解放思想、深化改革、开拓创新的理念,认真贯彻落实中央关于“三农”工作的决策部署,坚持农业农村优先发展,以农业现代化改革为主线,大力实施乡村振兴战略,全市农村经济社会持续向好健康发展。一幅农业日新月异、农村面貌革新、农民增产增收的新画卷正徐徐铺开。

一、农业产能跨越发展,现代农业逐步形成

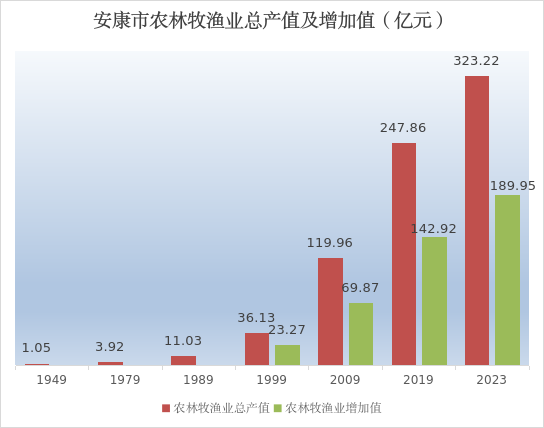

(一)农业经济总量快速攀升。新中国成立初期,全市农业以种植业为主,结构单一,经营管理粗放,生产技术落后,农业生产靠天吃饭,处于极不稳定的状态,1949年全市农林牧渔业总产值仅1.05亿元。改革开放以来,全市认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,不断推行各项支农惠农强农政策,不断加大对农业的投入,新建农业水利灌溉设施,提高农业机械化水平,农业技术推广体系逐步建立。特别是进入新世纪,全市大力推进农业供给侧结构性改革,农村经济活力日趋增强。2008年,农林牧渔业总产值突破百亿大关,之后连续高速增长,分别于2015年、2022年突破两百亿和三百亿大关。2023年,农林牧渔业总产值达到323.22亿元,较1949年翻了8番多。

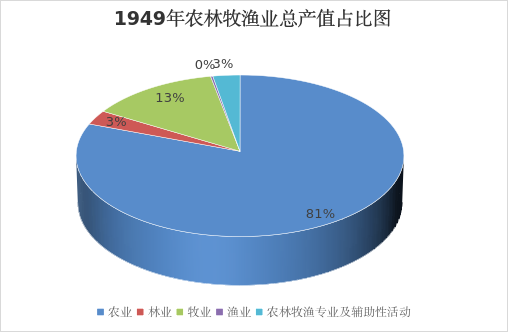

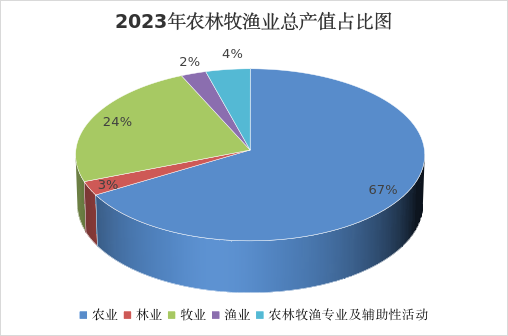

(二)农业内部结构持续优化。随着农业现代化步伐的加快,我市农业内部结构也迎来了深刻的变革与优化,过去以传统种植业为主导的格局已逐渐演变为农林牧渔多元发展的新格局。农、林、牧、渔、农林牧渔专业及辅助性活动总产值占比由1949年的81:3:13:0:3变化为2023年的67:3:24:2:4,农业占比下降14个百分点,畜牧业、农林牧渔专业及辅助性活动分别提高11个百分点和1个百分点,渔业由新中国成立初期基本为0提高了2个百分点。

(三)农业现代化成果丰硕。改革开放以来,全市农业产业化、集群化不断推进。2012年,全市现代农业园区建设起步,经省级评定市级现代农业园区18个。十余年来“百园航母、千园提升、村村覆盖”工程成效明显,截止2023年全市共创建现代农业园区1830个,其中:国家农业产业园1个、省级45个、市级512个、县级1272个。园区入驻企业722家,其中国家龙头企业3家、省级76家,建合作社480家、入社社员3.1万人。逐步形成了“建设大基地、发展大加工、创新大科技、开展大服务、培育大品牌”的产业发展体系,农业园区已成为引领全市产业发展的风向标。

二、农业产业蓬勃发展,农产品丰富多样

近年来,全市积极推进“一县一业、一村一品”发展战略,大力发展特色优势产业,如富硒茶叶、生态果蔬、特色养殖等,这些新兴产业不仅丰富了农产品种类,也显著提升了农产品的附加值和市场竞争力。

(一)主要农产品持续增产,特色产业不断壮大。

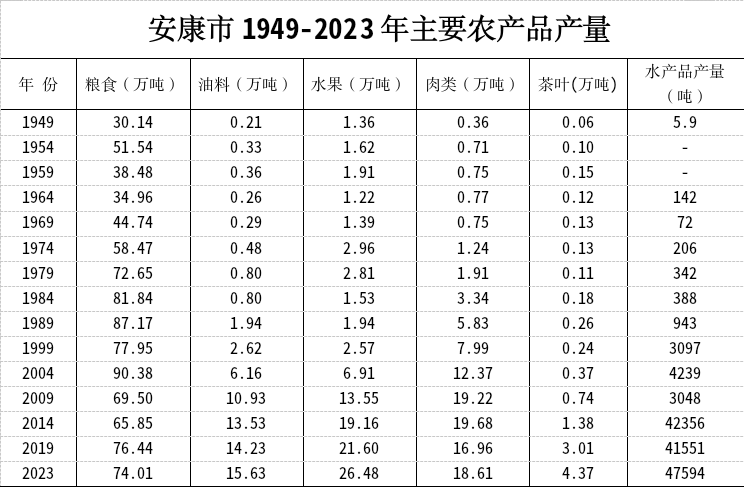

1.粮食产量稳步提升。新中国成立初期全市粮食播种面积430.6万亩,粮食产量30.14万吨。改革开放之后,家庭联产承包责任制实行、取消农业税等一系列政策推出,加之近几年安康全面落实保障粮食安全“十条措施”,坚决制止耕地“非农化”“非粮化”,粮食产量连年丰收。截止2023年全市粮食播种面积333.1万亩、粮食产量74.01万吨,较新中国成立初期增加43.87万吨,增长1.46倍。近年来,全市加快推进粮食作物优良品种更新换代速度,助力粮食丰产、确保粮食安全,单产由1949年每亩70.00公斤大幅提升至222.17公斤。

2.蔬菜水果日渐丰富。全市加快推进1 10 n”蔬菜保供基地和预制菜优质原料供应基地建设,2023年蔬菜及食用菌种植面积133.1万亩,产量193.35万吨;园林水果面积46.85万亩,产量26.48万吨,水果产量较1949年增加25.12万吨,增长18.5倍。安康市瀛湖枇杷、旬阳狮头柑、蜂糖李、紫阳金钱橘等水果,不仅满足了本地人们的需求,更是走出安康,走出陕西,在各地享有一定知名度。

3.特色产业蓬勃发展。历年来全市着力推进安康富硒茶全产业链高质量发展,安康富硒茶品牌影响力和市场竞争力持续提升,“陕茶1号”入选农业农村部2023年农业主导品种。“安康富硒茶”区域公用品牌价值达43.8亿元,连续四年蝉联全国茶叶区域公用品牌价值二十强,全省第一。2023年全市茶叶种植面积96.95万亩,产量4.37万吨,较新中国成立初期增加4.31万吨。

4.经济作物持续增产。全市主要经济作物产量不断提高,2023年油料播种面积109.23万亩,产量从新中国成立初期的0.21万吨到2023年15.63万吨,增加15.42万吨;2023年烟叶产量1.92万吨。近年来全市大力发展秦巴医药产业链,为全市中药材发展提供强大动力,依托秦巴山区中药区域优势,推动中药材种植、加工、仓储运输全产业链发展。2023年全市中药材种植面积50.92万亩,较2009年增加14.95万亩;年产量21.46万吨,增加2.63万吨,增长14.0%。

(二)林业发展成果丰硕,绿水青山卓见成效。

新中国成立七十五年来,安康积极落实党和国家出台的一系列林业发展政策,率先实行退耕还林工程,推动绿色优先发展。近年来,市委市政府坚决贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的指示精神,推动全市林业高质量发展。2022年,全市造林面积1.23万公顷,比1949年增加1.22万公顷,翻了7番多,2023年市委、市政府提出林业产业三年倍增计划。围绕“扩规模、优品种,调结构、提质量,强品牌、育龙头,拓市场、增效益”,坚持以全产业链融合发展为抓手,加快林业产业转型升级,切实将资源优势转化为发展优势,2023年全市林业总产值84962万元,较1949年 翻了8番多。全市森林面积“九五”末的1760万亩增加到2023年的2402万亩,增加642万亩,森林覆盖率由50.2%提升到68%,提高17.8个百分点,活立木蓄积量由2006年的5554万立方米增加到2023的7700万立方米。湿地总面积43.35万亩;国家湿地公园6个。

(三)畜牧业稳定发展,肉禽蛋供应充足。

新中国成立七十五年来,全市坚持走生态养殖、循环发展的路子,通过推广标准化规模养殖,提高养殖效率和产品质量,同时加强疫病防控和环保监管,确保畜牧业持续健康发展。通过积极培育龙头企业,带动整个产业链上下游协同发展,实现了畜牧业产值的快速增长和结构的不断优化。2023年,生猪存栏124.87万头,比1949年增加99.36万头,增长3.9倍;牛存栏18.97万头,比1949年增加6.73万头,增长55.0%;羊存栏53.50万只,比1949年增长50.31万只,增长15.8倍;肉类总产量18.61万吨,比1949年增加18.25万吨,增长50.7倍。

(四)渔业顺势转型,生态养殖持续发展。

新中国成立初期全市渔业基本处于最原始的捕捞阶段,整体产量一直在低位运行,改革开放后,全市充分利用汉江水资源优势,发展特色水产养殖,通过引进新品种、新技术,提高养殖效益和产品质量,水产品产量逐年递增。2015年长江实行十年禁渔,加之安康处于南水北调水源涵养区,瀛湖库区养鱼受限,下降明显。2023年,市委、市政府提出渔业三年倍增计划,通过“稳河湖、扩稻渔、改池塘、增设施、强冷水”的思路,大力发展稻渔综合种养,积极推进工厂化水循环养殖、陆基高位池等设施化养殖、稳步发展大水面生态渔业,因地制宜加快发展冷水鱼养殖和休闲渔业。2023年水产品产量47594吨,较1949年增加47588.1吨,翻了接近13番。

三、农民收入不断提高,农村面貌焕然一新

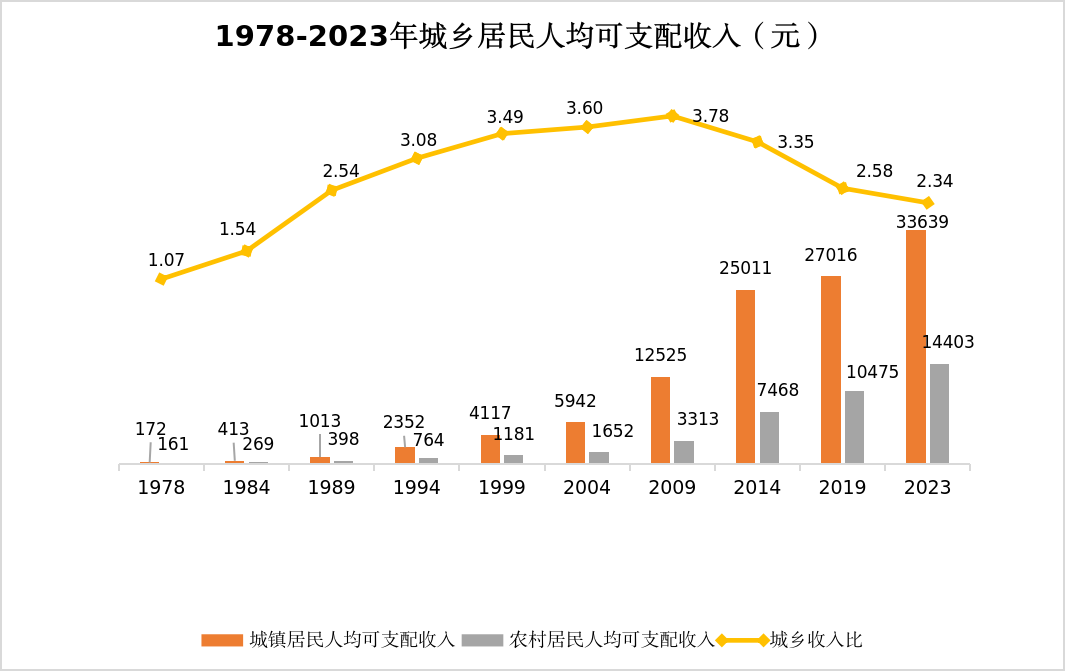

(一)农村居民可支配收入不断提高。改革开放以来,国家出台各项惠农促农政策,推动农村居民收入不断增长,特别是党的十大以后,全市大力推动强村富民行动,农村居民收入持续提高。2023年全市1581个村集体经济组织年收益达10万元以上,占比88.77%,其中50万元以上的村165个,全市农村集体经济经营性收益总额3.17亿元,持续带动村民增收,2023年全市农村居民人均可支配收入达到14403元,较有数据以来的1978年增加14242元,增长88.5倍。城乡收入差距自2009年后不断缩小,2023年城乡收入比为2.34:1,共同富裕基础愈加牢固。

(二)和美乡村逐步建成。改革开放以来,全市着力推动新农村建设,加大农村水、电、路等基础设施投入。特别是党的十八大以后,全市上下全面落实党中央关于脱贫攻坚的决策部署,把脱贫攻坚作为最大政治任务、第一民生工程,坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,紧紧围绕“两不愁三保障”,狠下功夫,79.9万建档立卡贫困人口全部脱贫,992个贫困村全部出列,如期实现全域脱贫。持续推动巩固衔接工作不断深入,努力建设宜居宜业和美乡村。2023年,全市上下深入学习运用浙江“千万工程”经验,统筹推进乡村振兴“一县十镇百村”示范创建,在全省率先启动73个宜居宜业和美乡村试点村建设,启动111个村“百千工程”示范创建工作,新(改)建农村户用卫生厕所16555座,农村卫生厕所普及率达到87.79%。全市农村自来水普及率93.6%,生活垃圾收运处理率93%、畜禽粪污资源化利用率达91%、农村生活污水治理率40.2%,宜居宜业和美乡村正加快建设。

农为邦本,本固邦宁。七十五年来,全市农村经济的蓬勃发展,不仅为老百姓带来了实实在在的福祉,也为经济社会持续健康发展奠定了坚实基础。未来,安康这座镶嵌在秦巴腹地的明珠,将继续坚持以人民为中心的发展理念,深入贯彻落实乡村振兴战略,不断推动农业现代化进程,巧执“三农”画笔,奋力绘就农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的“新图画”。

注:1.部分行业数据难以追溯到1949年,使用能查找到的最早年份数据为基期;

2.陕西省从2013年起开展城乡住户调查一体化改革,建立城乡可比的、以可支配收入指标为核心的居民收支指标体系。2016年起一律使用新口径数据;

3.城乡居民人均可支配收入比为逆向指标,越小越好;

4.部分数据来自农业、林业等部门。